「言語化」や「共感」ばかり称揚されるいま、そうではない「読書」の意味をあらためて考えたい

今日は前回のポストをより深掘りして、「本」もしくは「言葉」について僕がどう考えているのか、さらに詳しく書いてみたい。

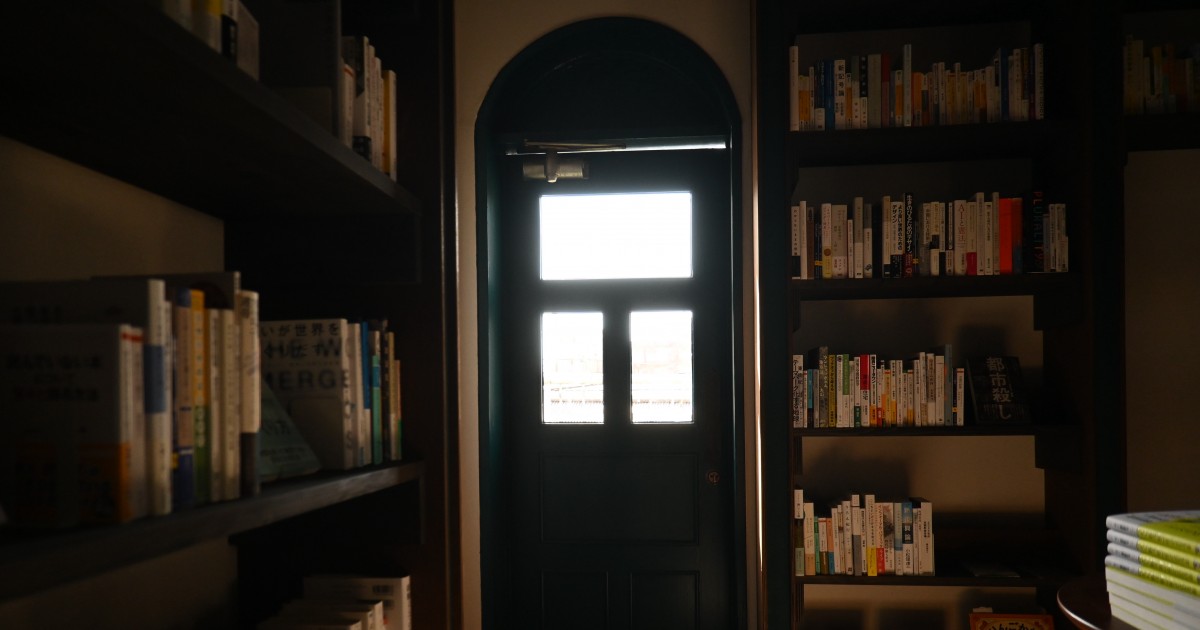

編集者として本やテキストコンテンツをつくって、さらには書店まで始めてしまったという事実だけ見ると、もしかしたら“本好き”っぽく見えるかもしれないけれど、まったくそんなことはない。

もちろん今でこそ本はたくさん読むし、本を読んでいる時間は僕にとってもっとも大切な時間だし、装丁が素晴らしい本や珍しい古書に出会うとめちゃくちゃテンションは上がる。その意味では「本が好き」なのだとは思うけれど、とはいえガチの読書家の人たちと比べたら僕が読んできた本の量なんて大したことないし、たとえば海外文学とかSFとかミステリーとか詩とか、本当にまったく土地勘がない分野もたくさんある。もっと言えば、「本」だけが特権的な媒体である、という考え方にも懐疑的だ。映像だって音声だって旅だって人と話すことだって、読書と同じような機能を果たせるケースは少なくないだろう。

つまるところ、僕にとって最も重要なのは、前回のニュースレターに書いたようにそれに触れることで世界の見え方が変えられてしまうこと、「変身」させられてしまうこと。本そのものというより、その一連の体験こそが重要であり、それが果たされるなら究極的には本でなくてもいい、とすら思っている。ただ、とはいえそうした体験をまたらしてくれるメディアとして、本は相対的に有力なものの一つだとは間違いなく思うし、そう信じていなかったら編集者や書店主なんてしていない、というのもまた事実だ。

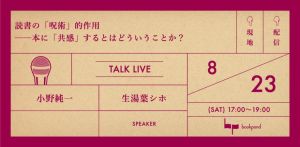

そうした「変身」をもたらすという本、ひいては「言葉」の機能について、徹底的に考えてみようというのが、2週間後に迫った、bookpond初のTALK LIVEだ。「呪術」というとなんだか禍々しい印象を抱くかもしれないが、要するに、「共感」や「言語化」ばかりが称揚される昨今において、そういう「変身」という機能の価値についてしっかり考えてみませんかというのが、イベントの大まかな趣旨だ。

ゲストの生湯葉シホさんは、僕が同世代で最も尊敬・信頼している書き手の一人だ。

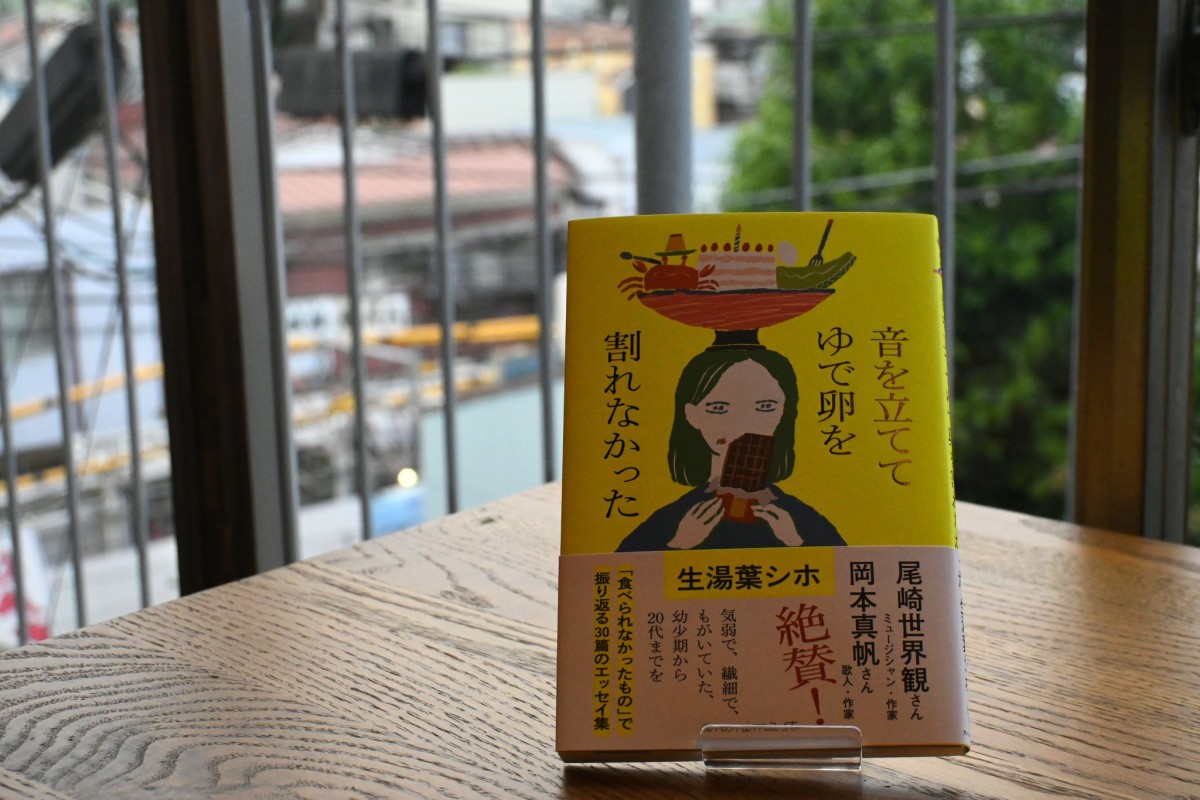

今年出た初の単著『音を立ててゆで卵を割れなかった』を未読の人はぜひ読んでほしいのだけれの、生湯葉さんは本当に凄まじい書き手だと思う。 たとえばエッセイストとしてだけ見ても、(ある人の評を少しお借りすると)さくらももこのような一歩引いた目線で日常にひそむおかしみや狂気性をえぐり出す文体、そして向田邦子のようなズッシリと地に足のついた文体が同居していて、世代特有の固有名詞や感覚、カルチャーなどにほとんど頼らないにもかかわらず、(さくらや向田のエッセイをいま読んでもまったく違和感なく楽しめるのと同じように)おそらく数十年後もまったく強度が衰えないような、普遍的な感覚が綴られている。

基本的には平易で楽しい文体で、共感したり時おり笑ったりしながら楽しく読めるのだけれど、そうして夢中で頁を繰っているうちに、気づけば生湯葉さんの視点がインストールされてしまう。(本当はそんなことないはずなのに)ずっと前から自分も生湯葉さんと同じように世界を見ていたかのような、「呪い」にかけられて「変身」させられてしまう。そんな恐ろしさすら持った凄まじいテキストだと言える。

TALK LIVEでは、そんな生湯葉さんがどんなふうに世界を捉え、どんな本を読んできて、どんなふうに言葉を紡いでいるのか、じっくり話を聞けたらと考えている。

そしてもう一人のゲストの小野純一さんは、また別の観点で、いま「言葉」に関する論者で最重要な書き手の一人だと考えている。

それゆえ特に、編集やライター、あるいは何らかものを書いているなど、「言葉」にかかわる仕事や活動をしている人には、特に参加してほしいなと強く思っている。

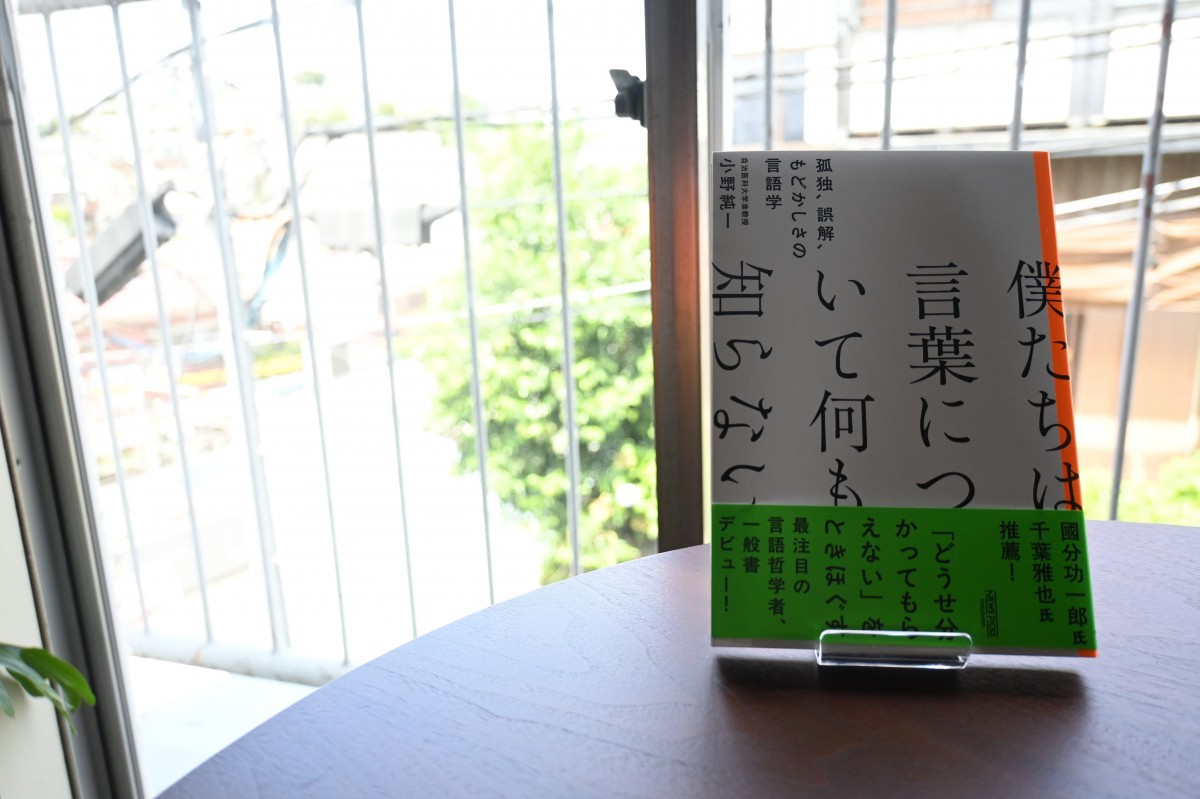

じつは対談相手の生湯葉さんとは違って、小野さんとはもともと面識はなかった。しかし、近刊『僕たちは言葉について何も知らない:孤独、誤解、もどかしさの言語学』を読んだとき、自分がこれまで編集者として「言葉」に向き合う中で感じていた問題意識やモヤモヤに、一筋の光が当てられた感覚があった。

先ほども少し書いたように、一般的な言葉やテクストに対する捉え方が、あまりに一面的なのではないかと、若輩者ながらずっと感じていた。ある文脈では「言語化」が魔法の杖のように称揚され、ある文脈では「共感」がテクストの唯一無二の価値のように持ち上げられる。もちろん両者ともにテクストの重要な機能であることにはまったく異論はないが、そうしたテクストばかりがあまりに礼賛され、その他の豊かな「言葉」の機能──たとえば否応なく世界の見え方を変えさせられ、「変身」させられてしまうという機能など──が顧みられていない状況に、端的にひとりの読み手として不満を抱いていて、編集者としてはそうではない価値を生み出せないかともがいてきたつもりだ。

そういう中で、小野さんが著書で井筒俊彦の言語哲学を引きながら提示されていた「言語とは呪術である」というテーゼは、編集者あるいはこれから書店をやっていく身としても、強力なコンパスを与えてくれた。そしてこの本はとても平易に書かれているが、「言葉」の多面的な機能について誠実に論じているがゆえに、快刀乱麻のわかりやすさがあるわけではなく、その点もとても信頼が置けた。

それ以降、小野さんの他の著書なども夢中で読んだ。正直それまでは不勉強で、井筒俊彦といえばなんとなくちょっと怪しげな東洋論を書いている人、くらいの貧困なイメージしかなかったのが180°反転し、「言葉」について考えるうえでこんなに重要な論者はいないとまで思うようになった。そうして、ぜひとも井筒の優れた導き手である小野さんに話を聞いてみたいと考えて打診したら、快諾いただけた、という経緯だ。

ちなみに別軸だが、僕はこの本がNewsPicks Publishingから刊行されていることにも大きな意味があると思っている。

ある意味ではビジネスの最先端でひとつの時代をつくってきたNewsPicksが、そのムーヴメントが終息したあとに、かつてのNewsPicks Booksとは別のレーベルを立ち上げ、ある意味ではかつてとは真逆とはいえる、人文書や地に足のついたビジネス書を実直に出し続けている。まさに人文知の届き手をひろげ、あたらしい人文書のあり方や読者をつくろうとしている版元だと思うし、とてもリスペクトしている。この『僕たちは言葉について何も知らない』の担当編集の的場さんも、もともとは出版畑の外から編集者になったにもかかわらず──いやだからこそ、業界のしがらみや慣習にとらわれずに、でも本当に実直に良い本をつくられている。

そういうわけで、「言語化」と「共感」ばかりが称揚されているこの状況に違和感があり、もっと別の言葉や読書のあり方について考えてみたい人、あるいはシンプルに生湯葉さんや小野さんに会ってみたいという人は、ぜひとも8/23のTALK LIVEに足を運んでほしい。ありがたいことに着実に席は埋まり始めてはいるのだけれど、まだ席は空いていて、とはいえ会場の都合上、現地参加できる人数には限りがあるので、ぜひ早めのチケット購入をお願いします。ちなみに配信やアーカイブ視聴もあるので、遠方の方や予定が合わない方もぜひ。

すでに登録済みの方は こちら